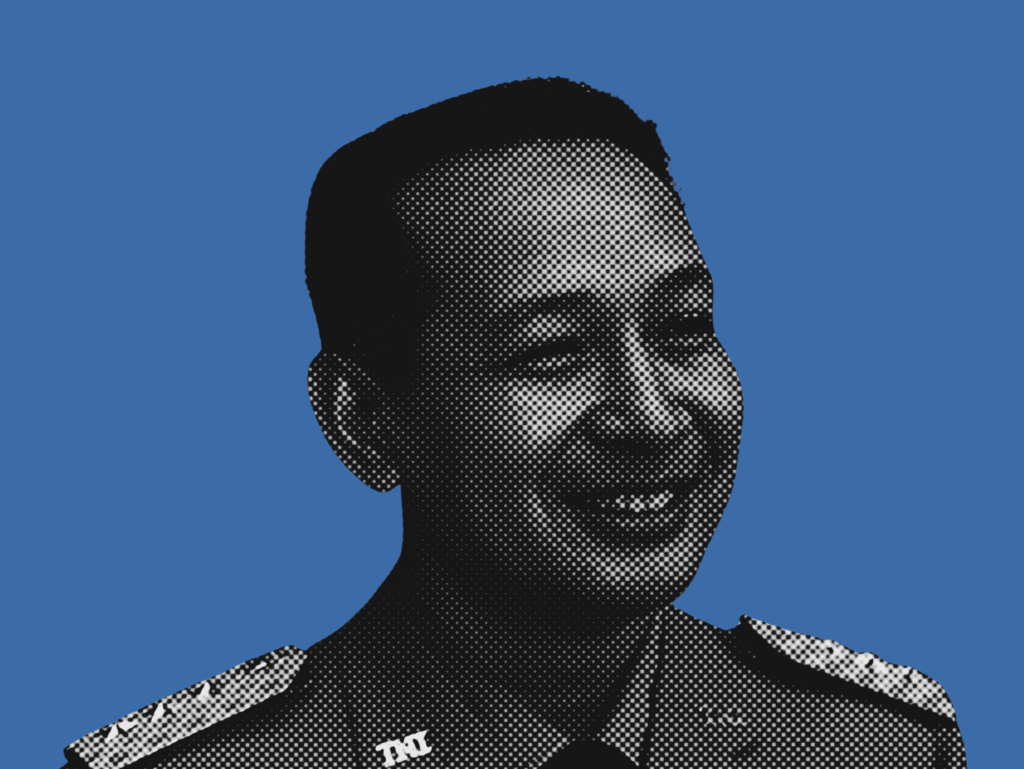

Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan saling menghargai, khususnya terhadap orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pada 10 November 2025 kemarin, jagat alam maya sekaligus nyata Indonesia sedang ramai membicarakan penyematan gelar pahlawan terhadap salah satu tokoh, yaitu Soeharto. Tokoh ini dikenal sebagai sosok fenomenal yang kiprahnya memiliki keterkaitan erat dengan sejarah berdirinya Negara Indonesia.

Apakah penyematan gelar pahlawan sangat pantas diberikan kepadanya, atau malah sebaliknya, mengingat jejak selama 32 tahun kepemimpinannya menyisakan kontroversi sejarah? Banyak orang dibunuh tanpa adanya proses hukum yang gamblang, praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pun tampak kentara.

Pada tahun 2004, Transparency International menobatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia. Senada dengan itu, laporan bersama Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menempatkan Soeharto di posisi teratas dalam daftar pemimpin terkorup di dunia, dengan merujuk pada data yang sama dari Transparency International (Antara, 2007).

Sebelumnya, pada 3 Agustus 2000, Kejaksaan Agung telah menetapkan Soeharto sebagai tersangka (dan kemudian terdakwa) dalam kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan dana tujuh yayasan sosial yang didirikannya (Kompas, 2023).

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) tersebut, yang dijatuhkan pada 8 Juli 2015, Yayasan Supersemar diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara sebesar US$315 juta dan Rp139,2 miliar. Jumlah total ini, jika dikonversi pada nilai tukar saat itu, setara dengan sekitar Rp4,389 triliun (Kompas, 2015).

Selain itu, pemberitaan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga menyeret namanya. Seperti data yang disampaikan oleh YLBHI (2025), pelanggaran tersebut bermula dari pembunuhan dan kekerasan massal tahun 1965, di antaranya korbannya adalah Nani Nurani yang dipenjara tanpa proses hukum selama tujuh tahun.

Kemudian berlanjut dengan rentetan pelanggaran HAM berat lainnya, di antaranya:

- Peristiwa Talangsari, Lampung (1989). Berdasarkan Laporan Keadaan HAM di Indonesia 1989, peristiwa tersebut menewaskan 31 orang dan beberapa lainnya dipenjara karena dituduh subversif.

- Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa (1997–1998) yang menyeret aktivis pro-demokrasi; hingga kini 13 orang masih dinyatakan hilang.

- Peristiwa Rumoh Geudong, Aceh (1989–1998).

Dari catatan-catatan kelam itu, muncul pertanyaan: apakah pantas seorang Soeharto mendapat gelar Pahlawan?

Pandangan ulama

Para ulama juga berbeda pandangan. KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) mengatakan bahwa orang yang setuju terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah orang yang tidak pernah mengerti sejarah. “Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” ujar Gus Mus (NU Online, 2025).

Banyak tokoh-tokoh NU di masa pemerintahan Soeharto mengalami diskriminasi. Bahkan Gus Dur sendiri termasuk salah satu yang dibungkam pengaruhnya pada peristiwa di Cipasung karena sikap kritisnya. Hal itu disampaikan Gus Mus dalam kanal TikTok TVNU Official.

Namun, ada juga ulama yang mendukung pemberian gelar tersebut. Di antaranya KH. Arif Fahrudin, yang mengatakan: “Kalau tidak pandai menghargai jasa para pahlawan pendiri bangsa ini atau siapa pun yang telah berkontribusi kepada negara, maka dia tidak akan pandai bersyukur dengan adanya negara ini.” (Investor.id, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa para tokoh memiliki argumen masing-masing dalam memandang persoalan ini.

Merespon sematan pahlawan dengan bijak

Dari kedua pandangan tersebut, seyogianya kita lebih berhati-hati dalam menilai, bersikap, dan berpihak. Walaupun gelar pahlawan mungkin disematkan, hemat penulis yang paling penting adalah bagaimana seorang tokoh mampu menghidupkan nilai-nilai nasionalisme dan persatuan dalam diri untuk keberlangsungan negara.

Pemimpin-pemimpin dunia seperti Napoleon, Lenin, dan Stalin pun memiliki kontroversinya sendiri. Namun, jika kita menggunakan nalar rasional, seorang tokoh dengan jejak kontroversial, bahkan berstatus terdakwa dan terbukti secara hukum melanggar, tentu terasa janggal bila diberi gelar pahlawan—meskipun ia memiliki kontribusi tertentu bagi bangsa.

Pemberian gelar ini tentu akan memengaruhi sejarah dan pandangan terhadap tokoh tersebut. Apapun pandangannya, diberi gelar pahlawan atau tidak, kita harus tetap objektif menilai tokoh dengan menelusuri jejak dan fakta sejarah secara komprehensif.

Gelar adalah baju yang memiliki fungsi dan nilai. Namun, ketika kita mampu melihat seseorang tanpa hanya menilai dari bajunya, di situlah hakikat penilaian—sebab kita melihatnya secara utuh, apa adanya.

Penulis: Sidiq Rahmadi