Moh. Ainu Rizqi

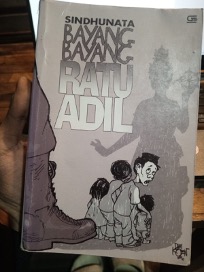

Tidak bisa tidak, pada akhirnya saya mengangguk dan mengiyakan dengan khidmat pada ucap Jacob Oetama yang memberikan kata pengantar buku Bayang-bayang Ratu Adil (1999) karya Sindhunata ini. Saya akan kutipkan secara utuh paragraf pembuka kata pengantar dari Jacob Oetama tersebut.

“Inilah ciri tulisan Sindhunata yang semakin dikenali banyak orang: ada makna, ada kedalaman, ada kenyataan faktual, sementara bentuk dan gaya presentasinya menyenangkan, energik, lancar. Karakter itu tampil lagi dalam kumpulan karangan yang dibukukan menjadi Bayang-bayang Ratu Adil. Dalam kumpulan karangan ini ia menulis baik dalam bentuk laporan maupun bentuk refleksi, perikehidupan yang dekat di hatinya, ialah, sebut saja, hal-ihwal kebudayaan Jawa.”—Hlm. ix

Saya menyadari hal tersebut ketika bertungkus lumus menyelesaikan buku ini. Setelah membaca 57 esai yang diklasifikasikan menjadi 8 bagian, satu demi satu enigma menemukan jawabnya. Pasalnya, tulisan-tulisan Sindhunata terasa cukup terasa denyut pembebasannya; cukup terasa keimanannya yang sungguh dan utuh; cukup gamblang menempatkan keberpihakannya.

Tidak berlebihan kiranya nama Sindhunata ini saya sandingkan dengan penulis-penulis tersohor seperti YB. Mangunwijaya, Emha Ainun Najib, hingga Umar Kayam. Kita tahu bahwa orang-orang tersebut cukup akrab dengan penderitaan rakyat, kisah-kisah keseharian, dan hal-hal sederhana yang mampu dituliskan dengan mendalam. Singkatnya, mereka cukup bersahabat dengan keseharian Wong Cilik. Begitu pun Sindhunata.

Melalui buku kumpulan tulisan Bayang-bayang Ratu Adil ini, Sindhunata cukup hangat dalam memotret mereka yang papa, yang terpinggirkan; serta cukup tajam menusuk-nusuk mereka yang berkuasa. Sindhunata, melalui kumpulan tulisan dalam buku ini, seakan sedang mengajak pembaca sekalian untuk bercermin, bahwa:

“Kita kehilangan empati, terutama pada penderitaan rakyat. Kelihatan, para elite politik berkiprah demi kepentingan mereka sendiri atau golongannya, padahal rakyat sedang menderita krisis.”—Hlm. 58

Pertanyaan yang mendasar pun muncul, siapa atau apa yang mempengaruhi Sindhunata hingga ia menjadi seorang yang sedemikian rupa?

Empu Humaniora Jawa dan Sang Begawan Sastra Jawa Kuno dari Belanda

Pertanyaan terkait siapa yang mempengaruhi Sindhunata serta keberpihakannya pada wong cilik agaknya sedikit terjawab saat saya membaca bagian akhir dari buku ini. Bagian akhir buku ini berisi 6 esai yang mengulas seputar Prof. Dr. Piet Zoetmulder (1906 – 1995). Kita tahu, bahwa Prof. Zoetmulder merupakan sosok di balik Kamus Jawa Kuno-Indonesia yang hingga hari ini tetap dipakai untuk mengkaji khazanah kesusastraan Jawa Kuno.

Selain itu, Prof. Zoetmulder juga menulis buku yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan Jawa, yaitu Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa”. Dari ulasan-ulasan Sindhunata dan pertemuannya dengan Prof. Zoetmulder itu, agaknya memberi insight besar padanya untuk makin mendalami kebudayaan Jawa.

Sosok Prof. Zoetmulder sebagai seorang yesuit dan ilmuwan juga memiliki laku “prihatin” serta sangat berkarib dengan kesederhanaan. Saat pengerjaan kamus Jawa Kuno yang memakan waktu hingga 30 tahun, yang sebelumnya dicatat melalui notes sederhana, Prof. Zoet perlu mengetik ulang agar kamus tersebut dapat diterbitkan.

Alih-alih memercayakannya pada seorang juru ketik profesional, Prof Zoet justru percaya seutuhnya pada Pak Kibat, sekretaris pribadi Prof. Zoet. Hal menarik dari Pak Kibat ini ialah ia bukan seorang sarjana, bahkan sekolah dasar saja ia tak lulus. Namun begitulah Prof. Zoet. Ia lebih menyayangi kesederhanaan, ketekunan, dan mereka-mereka yang terpinggirkan—seperti Pak Kibat dan keluarganya.

Dari secuil laku hidup Prof. Zoetmulder di atas, tak heran jika dalam tulisan-tulisannya, hingga studi doktoralnya, Sindhunata juga teramat dekat dengan kebudayaan Jawa dan persoalan-persoalan wong cilik. Disertasinya yang dibukukan ke dalam Bahasa Indonesia tersebut berjudul “Ratu Adil: Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik”. Tak heran, dalam buku “Bayang-bayang Ratu Adil” ini Sindhunata menuliskan banyak tulisan laporan maupun reflektif yang bertitik tolak dari wong cilik.

Potret Seni Wong Cilik

Dalam buku ini Sindhunata menuliskan 7 esai yang memuat ihwal kesenian dari wong cilik. Sebagai seorang wartawan, Sindhunata cukup jeli dalam mengulik seputar ludruk dan ketoprak yang menjadi hiburan bagi masyarakat-masyarakat menengah ke bawah di pedesaan. Sindhunata juga tak luput dalam mendedah isi kepala dan kedalaman bathin para pelaku seni serta penikmat ludruk yang sederhana dan acap kali berjabat tangan dengan kemelaratan.

“Penontn ludruk adalah orang sederhana. Tuntutan mereka terhadap pahlawan juga sederhana. Asal ia cinta pada kebenaran dan kejujuran, walaupun ia penuh kelemahan dan kegemaran yang tak layak buat seorang pahlawan seperti umumnya anggapan orang, patutlah ia disebut pahlawan. Seperti Pak Sakerah.”—hlm. 372

Sindhunata, sebagai seorang “romo”, juga tak lupa memuat keilahian dalam tulisannya. Sebagaimana kita lihat bagaimana ia mengulik lalu menuliskan Juni, seorang carik pada zaman Jepang yang berkali-kali carok dan berkali-kali merampas istri orang. Namun ia memiliki iman pada Tuhan. Kendati dalam imannya yang rapuh itu, ia amat percaya pada pertolongan Tuhan dan hartanya saat menjadi carik kerap ia berikan pada pasukan tentara hijrah untuk menghalau Jepang.

Pada akhirnya ia pun miskin dan hanya seorang pemain ludruk. Namun semangatnya ialah semangat perjuangan, tak heran saat mementaskan lakon Pak Sakerah, Juni amat menghayatinya. “Kelihatan ia seorang pendiam,” Tulis Sindhunata, “Penuh keprihatinan.”

Dalam nuansa melankolis, Sindhunata memuat ucapan dari Juni, yang bagi saya, sungguh bernilai profetis, “Sedang dalam kejahatan saya saja, Tuhan masih melindungi saya, apa lagi bila saya berbuat kebaikan, betapa saya akan dikasihi Tuhan.”—hlm. 396.

Wong Cilik, Alam, dan Hal-hal yang Luput dari Panggung Kekuasaan

“Kawula iku ana tanpa wates, ratu kuwi mung winates (rakyat itu ada tanpa batas, sedangkan raja—penguasa—itu hanya ada secara terbatas”—Hlm. 149

Banyak para politisi di luar sana yang menjadikan wong cilik sebagai objek komoditas politik praktisnya. Kita tak boleh lupa, bagaimana Pemilu 2024 yang melahirkan anak haram konstitusi tersebut sangat memanfaatkan wong cilik melalui pembagian bansos. Sungguh mengiris-iris hati nurani.

Sejak puluhan tahun silam, Sindhunata sudah meresahkan hal itu. Keresahan itu juga ia muat dalam kumpulan tulisan dalam buku Bayang-bayang Ratu Adil tersebut. Misalnya, Sindhunata menulis hasil laporan wawancaranya pada tahun 1999 pada seorang pedagang sayur di Pasar Beringharjo.

“Menurut saya, orang bodoh ini, nanti setelah pemilu kok keadaannya tidak akan berubah. Menteri atau partainya memang baru. Tapi kalau peraturannya tetap tetap, orang miskin ya tetap miskin.”—hlm. 185

Kemiskinan dan penderitaan wong cilik yang dieksploitasi penderitannya oleh para politisi tersebut agaknya membuat mereka naif. Tanpa wong cilik, tak menutup kemungkinan bahwa ketahanan pangan, udara segar, air yang jernih akan segera minggat dari kehidupan kita selama ini.

Sindhunata telah secara jelas menuliskan perihal tersebut pada bagian “Amarah Danyang-danyang Alam” yang memuat 6 features seputar fenomena alam—kekeringan, banjir, hingga letusan Merapi. Menariknya, dalam tulisan-tulisan tersebut Sindhunata memuat hasil wawancara dengan para sesepuh desa, juru kunci, dan orang-orang yang terdampak secara langsung oleh fenomena alam tersebut.

Bagi mereka, fenomena itu mengisyaratkan banyak hal, di antaranya banyak manusia yang kini telah bertalak dengan konsep eling lan waspada. Begitu pun dengan keserakahan para penguasa, seperti rencana pembangunan lapangan golf di suatu wilayah pinggiran Kali Opak. Menurut Sindhunata, wong cilik tak mempunyai bahasa ekologis. Namun mereka memiliki pengalaman ekologis.

Pengalaman ekologis itu pula yang menautkan wong cilik dengan Ratu Adil. Dalam hal ini kita perlu meninjau Ratu Adil bukan sebagai sosok, melainkan sebagai harapan dari masyarakat yang telah tunggang langgang dipanggang penderitaan. Penderitaan itu yang melahirkan adanya harapan akan datangnya Ratu Adil. Dalam hal ini, Ratu Adil yaitu zaman yang penuh kebahagiaan dan gemah ripah loh jinawe.

Nyanyi Sunyi Wong Cilik: Yang Berteriak dalam Kebisuan

Suara wong cilik sudah amat tua umurnya. Kendati begitu, suara-suara itu masih tampak sama sejak dahulu hingga hari ini, yang rasanya masih berada di zaman kalabendu(?). Hal itu tak bisa ditampik dengan kenyataan bahwa rencana pemerintah yang akan menulis ulang sejarah “resmi” Indonesia. Sindhunata telah mewanti-wanti hal tersebut dalam esainya yang berjudul De-Jawanisasi Politik Indonesia yang terbit pertama kali di Kompas 22-23 Juli 1999.

Menurutnya, sejarah kala itu ditempatkan di bawah bayang-bayang Soeharto. Hal tersebut dapat dilihat daru historiografi Serangan Umum 1 Maret 1949 yang bersumber pada subyektivitas Orde Baru guna mengagungkan Soeharto. Sedangkan peran tokoh-tokoh lain, hingga wong cilik dikesampingkan.

Begitu pula dengan kisah para penenun yang dihadirkan dalam International Conference on Cultural Tourism (Kongres ICCT) pada tahun 1995. Mbok Narto, salah satu penenun yang dihadirkan untuk—meminjam istilah Sindhunata—menjadi “instalasi hidup” pada gelaran kongres tersebut sungguh mengiris hati.

Kongres ICCT tersebut membahas seputar cultural tourism yang seharusnya bertujuan memberikan cultural impact. Namun yang terjadi justru cultural neocolonialism. Perilaku peserta kongres yang memperlihatkan rasa acuh tak acuh pada para pengrajin tenun yang dihadirkan dari desa-desa tersebut jelas mengesampingkan problem struktural yang dialami mereka.

Problem tersebut yang pasti adalah kemiskinan dan kesulitan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sindhunata menuliskn, “Sidang-sidang macam ICCT yang mau mengangkat nasib pengrajin itu sudah sering terjadi, tapi orang-orang Mbok Narto masih tetap seperti semula.”—Hlm. 313

Lalu kita akan diajak Sindhunata berkenalan dengan Paidi, seorang pelawak desa dengan kemiskinan yang teramat karib dengannya. Kala itu, menjelang Pemilu 1999 dengan jumlah partai peserta pemilu yang teramat banyak: 48 partai.

Bagi Paidi, “48 partai itu ibarat sayur asem. Sayur asem itu tidak jelas rasanya. Manis tidak, asin tidak, pedas tidak, kecut pun tidak. Satu negara dengan 48 bumbu, apa tidak tobat rasanya.”—Hlm. 189. Oleh karena itu, sebagai seorang yang berprofesi sebagai pelawak dengan penghidupan cukup-saja-belum, Paidi berharap, “Jangan sampai wong cilik kembali dijadikan permainan politik mereka yang rebutan kupluk.”

Hari ini kita lihat sendiri, bagaimana suara-suara wong cilik—penderitaan, kemelaratan, harapan dan kelayakan hidup mereka—seakan-akan (atau memang sengaja) tak pernah didengarkan dengan oleh mereka yang memiliki kupluk (kekuasaan/kedudukan). Sungguh, teriakan wong cilik seketika membisu saat membentur meja-meja kekuasaan.

Menanti Ratu Adil: Sebuah Akhir untuk Awal yang Lebih Baik

Mula-mula sebuah kenaifan jika kita mengimani bahwa Ratu Adil adalah sebuah sosok raja atau presiden atau seorang penguasa. Sindhunata mengajak kita untuk menafsirkan Ratu Adil yang ditautkan dengan Ramalan Jayabaya tersebut sebagai sebuah optimisme. Selama penderitaan masih ada, maka harapan akan selalu ada. Syahdan, selama itulah konsepsi Ratu Adil akan terus menggeliat di benak masyarakat.

Ratu adil merupakan suatu konsepsi yang lahir dari rahim penderitaan rakyat. Ketertindasan, kemiskinan, ketimpangan, serta keterasingan yang melekat pada rakyat pada akhirnya menimbulkan sebuah optimisme bahwa hari esok akan ada hari yang lebih baik. Zaman kertayuga.

Jika kita berkaca pada kenyataan pada hari ini, maka tak salah kiranya jika kita sedang hidup dalam zaman kalabendu. Kemiskinan di mana-mana, PHK makin gencar, iklim yang makin melulu tak menentu, penggusuran ruang hidup, deforestasi hutan, kebijakan yang tak berpihak pada masyarakat, dan gaya hidup pejabat publik yang bermewah-mewahan. Semua itu pada akhirnya mengantarkan kita pada krisis di banyak lini.

Jika ditilik lebih jauh, ibu dari segala krisis itu adalah krisis kebudayaan (Sindhunata, 1999). Krisis kebudayaan itu dapat dilihat tanda-tandanya, sebagaimana diuraikan Sindhunata, mulai dari hilangnya tepa selira, musnahnya kepercayaan, pudarnya naluri kemanusiaan yang menjerumuskan manusia pada kekerasan, dan tidak adanya kesesuaian antara omongan antara omongan dan kelakuan.

“Saat itulah kita berada dalam zaman edan.”—Hlm. 53

Kendati kita hidup dalam zaman edan, para leluhur kita telah memberi sebuah piweling agar kita senantiasa eling lan waspada. Begitu pun terhadap kebudayaan. Sindhunata mengajak kita untuk cermat dalam laku kebudayaam. Sebab, menurut Sindhunata, budaya Jawa yang adiluhung ini jika tak bijak dalam menjalani serta memaknainya akan menjatuhkan kita pada jurang otoritarianisme dan fasis. Seperti kita tahu, selama 32 tahun kita dipimpin oleh seorang yang berlagak bak “Raja Jawa”.

Pada akhirnya, “Ingkang sami nyebar kanthi rawat waspa, mangke panen sami ngidung (Siapa yang menabur dengan airmata, akan menuai dengan tawa ria.”—Mazmur 126, 5. Atau kita tadabburi dengan “inna ma’al usri yusra (Sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan.”—Al Quran, 94:6

Dalam iman wong cilik yang acap kali rapuh,ada amin yang selalu utuh.

Dalam teriak wong cilik yang senyap, ada riak pemberontakan pengap.

Oh, Ratu Adil… Ratu Adil…