Agama kerap kali dipraktikkan dalam bentuk sistem aturan yang ketat dan seragam, seolah-olah hanya ada satu jalan tunggal dalam memahami dan menjalankannya. Penafsiran terhadap ajaran agama sering kali dibatasi pada satu perspektif dominan yang ditetapkan oleh otoritas tertentu, biasanya berasal dari kalangan elite keagamaan. Dalam konteks ini, keragaman cara pandang dan pengalaman spiritual individu kerap diabaikan, bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap kemurnian doktrin.

Realitas ini menimbulkan iklim yang tidak ramah terhadap perbedaan pendapat. Mereka yang berani menawarkan tafsir alternatif atau menyuarakan pandangan yang berbeda dari arus utama sering kali dianggap menyimpang, sesat, atau melakukan tindakan bid’ah. Tidak sedikit yang mengalami konsekuensi sosial, politik, bahkan kekerasan fisik karena keyakinannya yang tidak sesuai dengan kepatuhan pada ajaran agama yang telah mapan. Contoh-contoh tragis dari sejarah seperti Syekh Siti Jenar dan Al Hallaj menunjukkan bagaimana pandangan keagamaan yang tidak konvensional bisa berujung pada pengucilan atau hukuman berat.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pemahaman terhadap agama memang hanya boleh dimiliki dan dimonopoli oleh segelintir orang? Apakah benar bahwa tafsir mereka bersifat absolut dan tak terbantahkan, seolah mereka memiliki legitimasi langsung dari Tuhan? Klaim semacam ini tidak hanya menutup ruang diskusi dan perenungan pengalaman hidup yang sehat, tetapi juga mengingkari fakta bahwa pengalaman religius manusia begitu beragam dan kompleks. Agama, dalam kenyataannya, hidup dalam konteks sosial dan kultural yang terus berubah, dan karenanya terbuka untuk penafsiran yang plural dan dinamis.

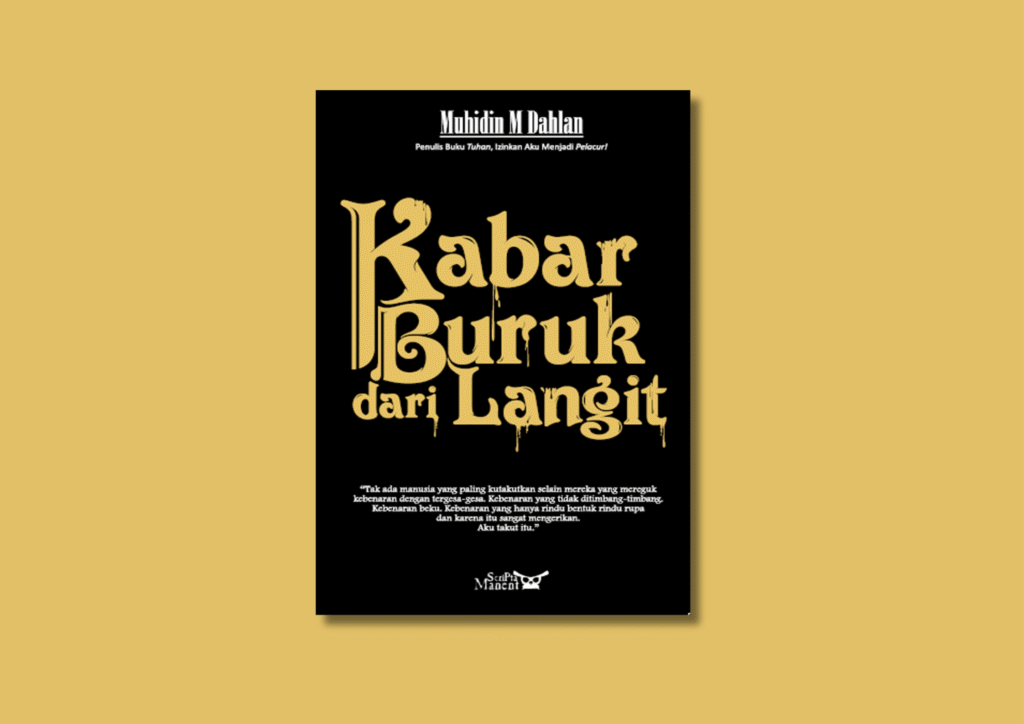

Novel Kabar Buruk dari Langit: karya dari Muhidin M. Dahlan, merupakan kelanjutan dari karya-karyanya terdahulu seperti Aku, Buku dan Sepotong Sajak Cinta dan Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Seorang Pelacur. Menariknya, judul Kabar Buruk dari Langit tampak persis sampul novel tulisan berwarna kuning emas di latar yang juga gelap. Sekilas, pembaca bisa saja mengira judul novel ini adalah Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Tidak jelas apakah ini kekeliruan desain atau memang disengaja. Mungkin sang penulis sengaja membuat desain judul utama untuk mengaitkan pesan kelam dalam antar buku itu atau justru ingin mengamati cahaya dari balik kegelapan.

Tokoh utama dalam novel ini, yang dikenal dengan sebutan Pangelmu, digambarkan sebagai calon penerus para wali dan penegak syariat di muka bumi. Ia berhasil lulus seleksi ketat oleh Dewan Ulama Kota Kudus dan dikirim ke Tanah Haram untuk mendalami ilmu agama. Di sana, ia berguru kepada tokoh-tokoh besar intelektual dan rohaniah Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Rabiah Al-Adawiyah, dan Ibnu Farabi. Sepuluh tahun kemudian, Pangelmu kembali ke kampung halamannya untuk mengamalkan ilmu dan melanjutkan estafet keulamaan. Namun, meski hidup dalam kenyamanan, jiwanya terus dihantui kegelisahan. Di bulan Ramadan, ia bermimpi aneh tentang seorang perempuan nakal yang dirajam, dan kemudian bertemu sosok bersayap yang mengaku sebagai malaikat Jibril sambil mengajaknya mengisap ganja.

Perjalanan hidupnya pun berbalik arah. Ia terusir dari Kudus setelah membawa seekor anjing hitam yang diyakininya sebagai jelmaan Jibril masuk ke masjid saat pelaksanaan Salat Jumat. Terasing dari masyarakat, Pangelmu justru semakin mendalami pencarian spiritualnya hingga akhirnya dipercaya sebagai begawan suci oleh para pengikutnya di Bukit Makrifat. Merasa mendapat isyarat ilahi, ia melanjutkan perjalanan ke Tanah Rempah, tempat ia menemukan cinta dalam diri seorang biarawati muda. Namun, akhir hidupnya tragis: ia dihukum secara keji oleh kekuasaan yang tidak senang dengan keberadaannya.

Novel ini menunjukkan bahwa perjalanan spiritual menuju Tuhan bukanlah jalan yang lurus dan mudah; manusia kerap jatuh dan tersungkur dalam pencariannya. Pangelmu memilih mati dalam keyakinan yang ia temukan melalui pergulatan batin panjang, daripada menerima kebenaran yang disodorkan tanpa perenungan.

Imaji dan simbolisme yang tidak biasa pada novel ini mungkin akan mengagetkan pembaca yang berpandangan secara umum. Namun, bagi mereka yang terbiasa dengan karya-karya semacam ini mengingatkan pada tokoh-tokoh dalam kumpulan cerpen Godlob Karya Danarto. Meski tidak sepenuhnya sama, novel ini menghadirkan karakter-karakter nyeleneh serupa seperti malaikat pemakai ganja dan perempuan rusak yang mengalami penyiksaan, serta seorang perempuan setengah waras yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ia

berkata, “Aku benci nama itu. Nama yang selalu dijadikan alasan suamiku untuk menikah lagi dan lagi. Nama yang menjadikanku hanya sebagai persinggahan, lalu ditinggalkan tanpa penjelasan…” (hal. 264).

Pada titik ini, sang penulis tampaknya ingin mengkritik perilaku-perilaku yang dibenarkan atas nama agama yang sebenarnya hanya menutupi nafsu dan keinginan pribadi. Perempuan, sebagai istri, kerap tidak memiliki kekuatan untuk menolak ketika dihadapkan pada pilihan antara poligami atau dianggap berbuat zina. Keadaannya mirip seperti korban perampokan yang hanya diberi pilihan ‘harta atau nyawa’.