Orang bilang dunia makin ramai, dan memang begitulah kenyataannya. Mulai dari tukang sayur, pejabat, sampai netizen julid di media sosial, semua sepakat bahwa hidup sekarang makin penuh hiruk-pikuk. Berita datang silih berganti lebih cepat dari antrean diskon pasar online pas tanggal kembar. Informasi penting, hoax, gosip artis, video prank, dan teori-teori ajaib bercampur aduk. Baru tutup grup WhatsApp sebentar, masuk lagi sudah ada yang share kabar besok pagi bumi sudah habis masa putar. Halah, ambyar! Setiap hari otak kita dipaksa main “petak umpet” sama informasi yang nggak jelas sumbernya.

Maka tidak heran makin banyak orang bilang dunia butuh literasi, dan memang begitulah kenyataannya. Mulai dari tukang sayur, pejabat, sampai netizen julid di media sosial, semua sepakat bahwa ‘membaca’ adalah kunci menaklukkan hiruk-pikuk dunia.

Dalam dunia yang semakin riuh ini, kemampuan literasi jadi makin penting. Literasi jadi alat supaya kita tetap waras, supaya nggak asal telan informasi mentah-mentah. Kalau nggak, bisa-bisa kelabakan kayak turis telanjang kesasar masuk rumah peribadatan: sibuk bertanya, tapi makin bingung karena terlalu banyak “jawaban” menegangkan.

Karena itulah, banyak sekolah mulai menggalakkan kegiatan membaca bersama di hari dan jam yang rapi jadwalnya. Entah apa karena cukup galak, para siswa memang menjadi terbiasa tertib dan tenang, mampu fokus, dan memahami apa yang dibaca. Harapannya sederhana: dengan skill literasi yang terasah sejak dini, anak-anak bisa tumbuh jadi generasi yang nggak gampang kebingungan di tengah arus informasi yang semakin deras gila-gilaan.

Tapi, eit… tunggu dulu! Membaca buku bersama tertib jadwalnya?

Pentingnya Membaca

Memang tidak ada yang salah dengan membaca buku—bahkan sangat penting itu. Tapi benarkah dunia literasi sesederhana dan semudah menuntaskan halaman demi halaman sebuah buku? Kayaknya ini kok, too good to be true. Terlalu menakjubkan untuk jadi kenyataan. Kita masih di dunia, belum di surga. Tantangan zaman semakin kompleks, masak iya solusinya semudah membalik tangan mak plek?

Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa membaca itu penting. Seberapa penting membaca bisa dipahami dari peristiwa Iqra’, momen ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Perintah pertama yang turun bukan “hafalkan” atau “tulislah,” atau “ibadahlah”, melainkan “BA-CA-LAH!”

Padahal Nabi tidak bisa membaca. Seumur hidupnya, beliau tidak pernah belajar mengeja huruf atau menuliskan kata-kata. Namun, di Gua Hira, perintah itu datang begitu tegas: “Iqra’!”—Bacalah!

Dengan gemetar, beliau menjawab, “Maa ana bi qaari’.” Aku tidak bisa membaca.

Tapi perintah itu tetap turun. Malaikat Jibril mengulanginya tiga kali, seakan menegaskan bahwa membaca bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Tidak ada alasan, tidak ada pengecualian, bahkan untuk seseorang yang tidak pernah belajar membaca sekalipun.

Malaikat Jibril nggak mungkin salah kirim perintah, dong! Mustahil. Jadi, kalau Nabi yang nggak bisa membaca justru diperintahkan membaca, berarti pasti ada ‘membaca’ dalam artian yang out of the box. Ada membaca yang lebih besar dari sekadar kemampuan teknis merangkai huruf, kata dan kalimat. Ada sesuatu yang harus dibaca di luar teks dan tulisan. Sesuatu yang begitu penting, begitu mendasar, hingga menjadi wahyu pertama yang diterima manusia terakhir yang diutus sebagai pembawa risalah. Tapi apa, ya?

Membaca Tulisan

Sebelum membahas yang out of the box, kita kulik in the box dulu.

Membaca tulisan itu kelihatannya sederhana—mata melihat huruf, otak langsung tahu artinya. Padahal, di balik itu ada kerja sama kompleks antara berbagai bagian otak yang berlangsung dalam hitungan milidetik.

Begitu mata menangkap tulisan, lobus oksipital di bagian belakang otak mulai bekerja mengenali bentuk huruf. Dari sana, informasi dikirim ke area fusiform gyrus, yang bertugas mengenali pola dan menghubungkan bentuk huruf dengan maknanya. Lalu, sinyal berpindah ke lobus temporal untuk menghubungkan kata dengan makna yang sudah tersimpan dalam ingatan kita.

Tapi belum selesai. Kalau tulisan itu membentuk kalimat, lobus frontal ikut turun tangan untuk memahami konteks dan makna yang lebih dalam. Otak juga secara otomatis mengecek apakah kata-kata itu masuk akal, apakah ada hubungan antar-kalimat, dan apakah kita pernah membaca sesuatu yang mirip sebelumnya.

Hasil akhirnya? Dalam waktu kurang dari satu detik, kita bisa membaca, memahami, dan—kalau perlu—langsung bereaksi terhadap apa yang kita baca.

Membaca Dunia

Ketika perintah “Iqra’” turun, tidak ada satu pun tulisan di hadapan Nabi. Tidak ada lembaran kitab, tidak ada huruf-huruf yang perlu dieja. Tapi perintah itu tetap diberikan. Artinya, kemungkinan besar membaca dalam konteks ini bukan sekadar membaca teks, melainkan membaca apapun yang ada di hadapan Nabi—melihat, memahami, dan memproses dunia seperti membaca tulisan.

Segala sesuatu yang Nabi saksikan bisa jadi seperti barisan kata yang harus diterjemahkan. Langit, bumi, manusia, kejadian-kejadian—semuanya adalah teks yang harus dibaca, dipahami, dan ditafsirkan. Jika dalam membaca tulisan otak kita menghubungkan huruf dengan makna, maka dalam membaca kehidupan, otak kita menghubungkan peristiwa dengan hikmah.

Sama seperti saat membaca tulisan, kita tidak hanya melihat kata-kata, tapi juga menangkap emosi, maksud, bahkan pesan tersembunyi. Bedanya, membaca kejadian tidak selalu sesederhana membaca teks—kadang, ada yang tersirat, ada yang perlu ditafsirkan lebih dalam, dan ada yang bisa menyesatkan jika kita salah “membaca”.

Perlu di-stabillo hitam: menyesatkan jika kita salah “membaca”.

Ambil contoh fenomena medsos. Coba kita perlakukan medsos sebagai “teks” yang harus dibaca dengan benar. Ada tanda baca, ada konteks, ada maksud tersembunyi, dan tentu saja—ada kemungkinan salah tafsir. Kalau kita membacanya dengan tepat, media sosial bisa jadi tempat belajar, berbagi ide, dan memperluas wawasan. Tapi kalau salah membaca? Bisa tersesat dalam hoaks, marah-marah nggak jelas, atau lebih parah—merusak hubungan dengan teman dan keluarga hanya karena beda pendapat di kolom komentar.

Contoh lain sangat, sangat melimpah ruah. Hidup ini penuh dengan “teks” yang harus kita baca dengan benar, bukan hanya buku atau postingan di media sosial. Misalnya, ekspresi dan bahasa tubuh orang yang berkata, “Aku nggak apa-apa,” tapi wajahnya jelas menunjukkan sebaliknya. Judul-judul berita, kebijakan negara, situasi di jalan raya, perubahan cuaca, dan lain sebagainya adalah belantara “teks” yang selalu hadir di sekitar kita.

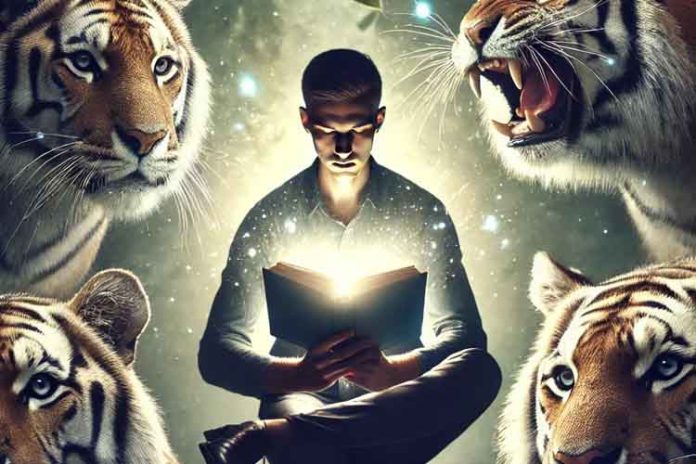

Di hutan belantara literasi, tidak membaca bukan lagi opsi. Informasi datang dari segala arah, membanjiri kita setiap hari—dan di antara lebatnya data, ada “macan” yang siap memangsa siapa saja. Macan itu bisa berupa hoaks yang menyamar sebagai berita penting, propaganda yang dikemas rapi, atau opini yang sengaja diarahkan untuk menggiring persepsi. Mereka tak butuh izin untuk masuk ke kepala kita; cukup dengan satu klik, satu gulir layar, atau satu pesan yang diteruskan tanpa pikir panjang, kita bisa langsung terjebak dalam cengkraman mereka.

Di tengah situasi seperti ini, membaca bukan sekadar keterampilan, tapi mekanisme bertahan hidup. Tanpa kemampuan memilah dan memahami informasi, kita bukan hanya bisa tertipu, tapi juga ikut menyebarkan kesesatan. Dunia literasi bukan tempat yang ramah bagi mereka yang pasif. Jika kita tidak aktif membaca, meneliti, dan memahami, maka cepat atau lambat, kita hanya akan jadi mangsa dalam rantai makanan informasi—dimakan, dicerna, lalu dihempaskan tanpa pernah benar-benar tahu apa yang terjadi.

Bukan sekadar membaca, tapi membaca, membaca, dan terus membaca. Dalam derasnya arus informasi, berhenti membaca berarti membiarkan diri hanyut tanpa kendali. Dunia tidak lagi memberi ruang bagi mereka yang puas hanya dengan sekadar mengenali huruf. Membaca bukan lagi soal bisa atau tidak, tapi soal bertahan atau tersesat.

Dalam bahasa Jawa, istilahnya kamimacanen—bentuk khas dari kata “maca” yang berarti membaca, tapi dengan makna lebih dalam: saling membaca, terus membaca, dan memahami dengan lebih cermat. Kamimacanen bukan sekadar mengeja tulisan, tapi juga membaca situasi, membaca tanda-tanda zaman, membaca maksud di balik kata-kata. Karena di hutan literasi ini, yang berhenti membaca bukan cuma ketinggalan, tapi juga berarti mengambil antrian menjadi calon mangsa “macan-macan”.[]